請求書では消費税をどう記載するべき?インボイス制度についても紹介

請求書とは、商品やサービスの提供に対し、その対価を支払ってもらうために発行する書類です。請求書の書式には法律上のルールは存在しませんが、一般的には国税庁が定めるルールを参考にすることが多く、その中でも「消費税」をどのように記載するかについては複雑なルールが定められています。

この記事では、請求書における消費税の取り扱いについて詳しく解説していきます。

【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説

請求書の発行と消費税法

企業にとって請求業務は必要不可欠ですが、請求書の発行には消費税法が大きく関係しています。請求書の記載事項には消費税法に関連する項目が含まれるので、計算ミスや記入漏れを防ぐためにも、その関係性を理解しておく必要があります。

請求書の発行は消費税法で定められている

消費税を経費として計上する際には、請求書が必ず必要であると消費税法で定められています。また、請求書に記載すべき項目も決まっており、取引を円滑に進めるためにも、きちんと消費税法について理解しておく必要があります。2019年10月1日から消費増税・軽減税率制度が実施され、それに伴って2023年10月にはインボイス制度が施行されました。具体的な金額の記載方法など混乱しやすい箇所も多く、日々の業務や経理処理に大きく影響するため注意するようにしましょう。

そもそも消費税法とは

消費税法とは、その名の通り消費税について定められた日本の法律です。消費税とは、商品を購入する際や、サービスを受ける際の消費時に課される間接税のことであり、国内で行われるほぼ全ての物品の販売やサービスの提供等を課税の対象としています。そのうえで、消費税法には課税の対象や納税義務者、税額の計算方法や申告など、納税義務の適正な履行を確保するために必要な事項が定められているのです。

消費税法で定められている請求書の書き方

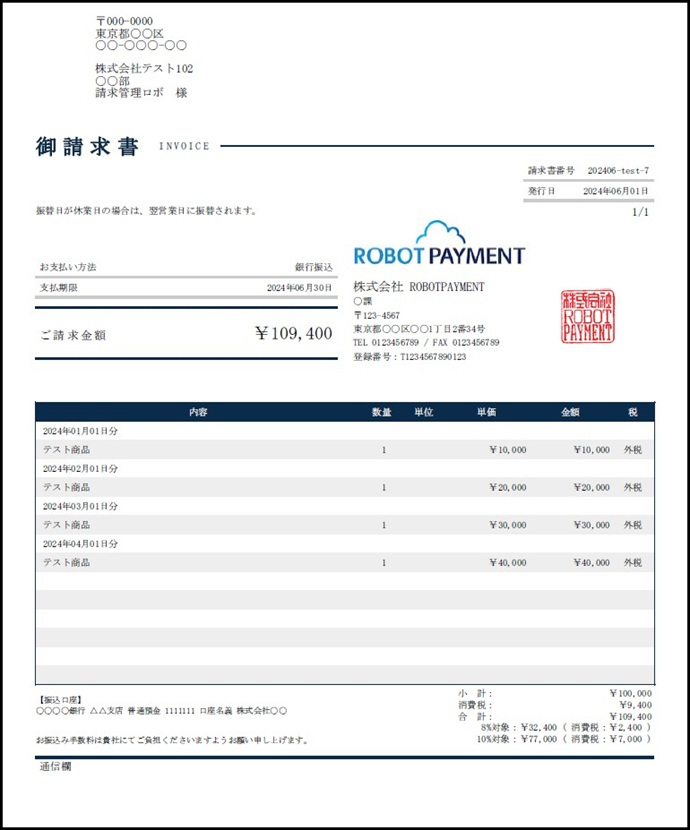

ここでは、消費税法で定められている請求書の書き方について、当社の「請求管理ロボ」で発行される請求書を例に具体的に解説します。

これらが一つでも抜け落ちていると請求書自体が無効となってしまうので、どれも大変重要です。以下でみてきましょう。

▼請求管理ロボで発行される請求書のサンプル

請求書の宛名

まず、請求書には「誰に」請求するのかを明確にするため、宛名を記入する必要があります。国税庁によると、請求書の宛名とは「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」のことであり、一般的には「株式会社◯◯ 御中」などと記載されます。しかし、法人相手の場合、請求書は請求先企業の購買担当か経理担当者に確実に届くようにしなければなりません。

また、大企業の場合、会社名を記載するだけでは担当者の特定に時間がかかり、請求先に迷惑をかける場合もあります。これらを防ぐためにも請求先の宛名には「部署名」と「担当者名」を記載すると分かりやすいでしょう。

発行日

次に、請求書には発行日を記入する必要があります。請求書の発行日は、「請求書を作成した日」だと思われがちですが、実は作成日と発行日は全く意味が異なります。請求書における「発行」とは、請求書を取引先に提出する前にPDFとして出力したり、印刷したりすることを意味します。

一方、「作成」とは、請求書の内容を作ることを意味します。つまり、請求書を作成したからといって、それが「発行」を意味するとは限りません。請求書の発行日は基本的に、請求先の支払い期日に合わせましょう。

発行者の情報

請求書には「誰から」の請求であるか、という発行者の情報も分かりやすく記載する必要があります。一般的には、題目の右下あたりに記載することが多いです。具体的には「会社名」、「住所」、「所在地」、「連絡先」を記載したうえで、社判を捺印します。

また、社判ではなく、担当者やその上長の名前を記載する場合には、各人の印判を捺印しましょう。ごくたまに、連絡先や担当者名を記載していない請求書もありますが、問い合わせ時にスムーズなので記載しておくほうが良いでしょう。

取引内容

次に、どの商品・サービスをいくつ取引したのか明確に分かるように記入する必要があります。

具体的には、「内容(名目・品目・商品・サービス名)」「単価」「数量」「金額」の4項目を記載しておくと取引内容が分かりやすくなります。

請求書の合計金額は消費税込みで書く

請求書における消費税の記載は、各品目については内税(消費税込み)・外税(消費税抜き)のどちらでも法的には問題ありませんが、最終的な合計金額(請求金額)は税込みで記載します。

内税表示の場合には、合計金額(請求金額)を税込みの総額で記載し、「税込」または「内税」と明記したうえで、必要に応じて内訳として消費税欄で軽減税率(8%)・標準税率(10%)を示します。

外税表示の場合には、商品・サービスの本体価格を記載し、その横に軽減税率(8%)・標準税率(10%)の消費税額を別途示します。

なお、当社の「請求管理ロボ」では、請求書に記載される税区分を「外税」「内税」「非課税」「対象外」の4種類より選択できます。

・外税:単価とは別に消費税が加算されます。

・内税:単価に消費税が含まれ、消費税は加算されません。

・非課税:消費税の課税対象ではあるが税法上の規定によって、消費税を課さないとされているもので、消費税は加算されません。

・対象外:消費税対象外(不課税)となり、消費税は加算されません。

売上の規模と消費税の関係

消費税の適応方法は、売り上げの規模によって変わってきます。法人と個人事業によって適応ルールは異なるので、それぞれ具体的に解説していきます。

免税事業者の判定基準

基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者は納税の義務が免除され、「免税事業者」となります。なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。免税事業者の判定基準は法人の場合、事業年度である課税期間によって判定されます。具体的には、基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務が発生します。

また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であって場合においても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においてはのみ課税義務が発生します。特定期間は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます。

消費税の仕入税額控除

仕入税額控除とは、消費税の課税売上にかかる消費税から「課税仕入」にかかる消費税を控除することを意味します。例えば、仕入れ事業で他の者から資産の購入や借り受けを行ったり、役務の提供を受けたりする際には課税仕入の対象となります。ただし、非課税となる取引や給与等の支払いは含みません。

課税仕入れとなる取引には次のようなものが挙げられます。

1.商品などの棚卸資産の購入

2.原材料等の購入

3.機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借

4.広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払

5.事務用品、消耗品、新聞図書などの購入

6.修繕費

7.外注費

課税仕入れ対象とならない取引については仕入税額控除が適用されませんので、仕入税額控除の対象となるものを事前に把握しておくようにしましょう。

仕入税額控除の計算方法

仕入税額控除の計算方法は、以下の4種類あります。

・全額控除

・個別対応方式

・一括比例配分方式

・簡易課税制度

1. 全額控除

全額控除は、課税仕入れ等に係る全ての消費税を控除するものです。全額控除を利用できるのは、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合です。

2. 個別対応方式

個別対応方式は、課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税を3つに区分して計算します。

①課税売上に係る仕入:全額控除

②非課税売上に係る仕入:控除なし

③課税売上と非課税売上に共通して係る仕入:課税売上割合に応じて控除

[計算式]

仕入控除税額=①+(③×課税売上割合)

[例]

①5,000円 ③1,000,000円 課税売上割合が0.5 の場合

5,000+(1,000,000×0.5)=505,000

3. 一括比例配分方式

一括比例配分方式は、課税仕入れに係る消費税を個別対応方式のように分けられない場合、または区分されていてもこの方式を選択する場合に用いられます。

[計算式]

仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合

4. 簡易課税制度

簡易課税制度は、中小企業の納税事務負担を配慮することを目的として、課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上が5,000万円以下の企業や個人事業主を対象にした制度です。この制度を受けるためには、適用したい課税期間の開始日前日までに、所轄の税務署長へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

[計算式]

仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×みなし仕入率

みなし仕入率は事業区分により定められています。

| 事業区分 | みなし仕入率 |

| 第1種事業(卸売業) | 90% |

| 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |

| 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |

| 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |

| 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |

| 第6種事業(不動産業) | 40% |

免税事業者の個人事業主も消費税を請求できる

ここからは、免税事業者でも消費税の請求ができるのか否かについて解説していきます。

実は、免税事業者でも消費税の請求は可能です。すでに述べたように、仕入税額控除の対象は法律で定められていますが、仕入税額控除の要件には課税仕入れにおける相手方が課税事業者であることは定められていません。つまり、免税事業者からの仕入れや請求であった場合においても、仕入税額控除を使うことができるのです。

消費税について言及しなくても違法ではない

例えば、個人事業主が免税事業者で「消費税は請求しない」と決めた場合、請求書で消費税について言及しなかった場合においても、違法ではありません。個人事業主が取引先に発行する請求書は、総額表示義務の対象ではないからです。

しかし、この請求書を受け取った相手は、通常そこに記載されている額を課税取引として扱うことになり、すでに消費税が含まれているとみなす可能性があります。例えば、個人事業主から届いた請求書に55,000円としか書かれていなくても、消費税を10%として計算した場合、本体金額50,000円、消費税額は5000円、そして消費税込金額としての55,000円として扱うでしょう。このように処理することで、取引先はその消費税5,000円を仕入税額控除に組み入れることができます。

なぜ個人事業主も請求書に消費税額を明記した方が良いか

先述の通り、請求書における消費税の記載は、各品目については内税(消費税込み)・外税(消費税抜き)のどちらでも法的には問題ありません。

ただし、本体金額(税別価格)、消費税額、消費税込み金額をそれぞれ記載したうえで、最終的な請求金額となる請求書の取引金額は税込みで記載するのが望ましいです。

また、請求書で税抜き金額のみ記載するのは、免税事業者であっても推奨されません。

消費税を記載しない場合、取引先の経理担当者がミスをして、個人事業主に振り込まれる金額にミスが生じることもあります。加えて、そのミスについての問い合わせが発生し、請求書を再発行するといったことにもなりかねません。

取引先とのトラブルも避け、円滑にやりとりするために、個人事業主であっても消費税の記載はしっかりと行うようにしましょう。

インボイス制度での消費税記載の悩みを解決する方法

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、「税率ごとに区分した消費税額の明記」「適用税率の明記」「課税・非課税・免税の区分の明記」など、請求書における消費税の記載方法に特定の要件があります。

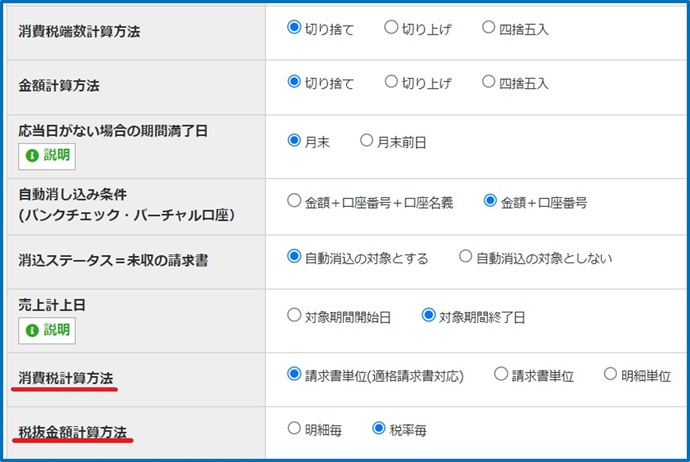

当社の「請求管理ロボ」であれば、システム上の請求元設定画面で、①消費税計算方法を「請求書単位(適格請求書対応)」に変更、②税抜金額計算方法を「税率毎」に変更することで、こうした要件に対応した請求書発行が可能です。

▼請求管理ロボの消費税計算方法の設定画面

面倒な請求書の消費税記載も「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書における消費税の記載は、税込み金額・税抜き金額どちらの書き方もあるため、経理上のミスを発生させる大きな要因にもなります。

そこで、こうした面倒な請求書の消費税問題にお悩みのご担当者様は、システム上の設定で対応ができる株式会社ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」導入をぜひご検討ください。

請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR