免税事業者の請求書の書き方とは?インボイス対応やインボイス未登録の請求書も解説

2023年10月より施行されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。インボイス未登録の免税事業者の場合、請求書の書き方や消費税の計算方法など、これまでと異なる対応が必要になります。

そこでこの記事では、免税事業者の請求書の書き方を解説していきます。

免税事業者とは?インボイス(適格請求書)との兼ね合いは?

免税事業者とは、個人事業主や小規模事業者など「基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者」のことです。

より平易な言い方をすると、前年度の課税売上高が1,000万円以下のため、消費税の納税が免除されている事業者という意味になります。

また、インボイス制度は、「税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に納めていただけるように、消費税の金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)を基に計算する仕組み」です。

そして、この免税事業者とインボイスは、根本的に相容れない関係性にあります。

以下で具体的にみてきましょう。

免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行できない

免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行できない理由は、制度上の要件と税の仕組みに深く関係しています。

まず、インボイスの発行には「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」としての登録が必須となりますが、この登録には課税事業者であることが大前提となっています。免税事業者は、その定義上、課税事業者ではないため、登録資格を持つことができません。

また、前述の通り、免税事業者は消費税の納税義務が免除されているため、本来的には消費税の請求や徴収を行う権限を持っていません。そのため、正確な消費税率・消費税額を請求する目的で生まれた「適格請求書(インボイス)」を発行する権限がないのです。

なお、実際の多くの場面では、インボイス制度施行前からの慣習で、消費税額分を含んだ請求書が免税事業者から発行されているのが現状で、この記載行為は違法ではありません。

ただし、サービスの買手側である取引先としては仕入税額控除(消費税を算出する際に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引く制度)が適用されなくなるため、税負担が増えてしまう問題があります。

仕入税額控除については、以下で詳しく解説しています。

免税事業者にできるインボイス制度への対応方法

インボイス制度への対応自体は強制ではありませんが、前述の仕入税額控除の不適用による税負担増などの問題から、インボイス未登録の免税事業者に対して、相手先から難色を示されたり、取引継続を断られてしまうことがあります。

その場合、免税事業者として取れる対応には、所轄の税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるという方法が考えられます。

なお、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、課税売上が1,000万円以下であっても課税事業者に転じることになります。必然的に、これまで免除されていた消費税を収める義務が発生することになりますので、その点は考慮すべきでしょう。

インボイス発行事業者になるための登録の流れについては、以下で詳しく解説しています。

インボイス制度に対応した機能一覧

インボイス制度には経過措置が設けられている

経過措置は、免税事業者にあたる個人事業主や小規模事業者など、インボイス未登録者と取引がある課税事業者の税負担を軽減するために設けられた制度です。一定期間仕入税額の全部または一部を控除することができます。

詳しくは別記事「インボイス制度の経過措置とは?適用要件や会計処理について解説」をご確認ください。

免税事業者の請求書の書き方

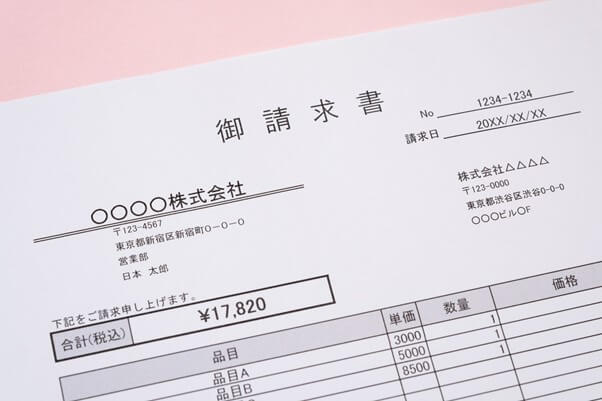

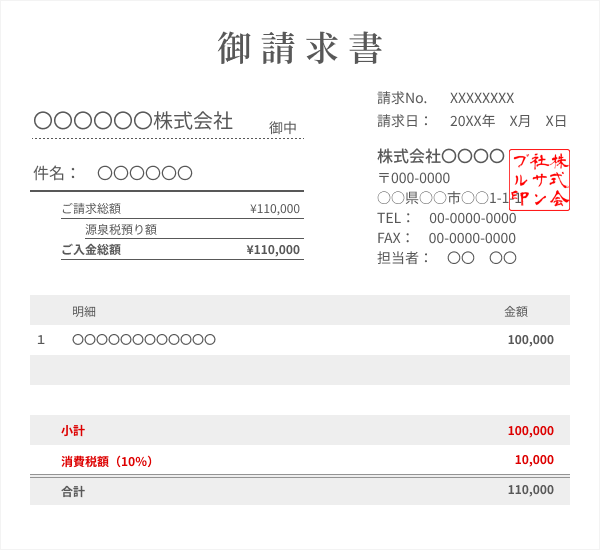

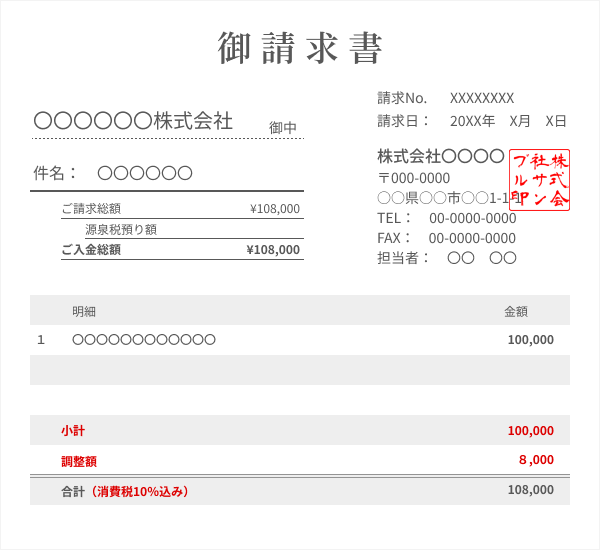

免税事業者の請求書の書き方として必要な項目は、「1.発行者氏名」「2.取引年月日」「3.取引内容」「4.取引金額」「5.交付を受ける者の氏名または名称」「6.軽減税率の対象品目である旨」「7.税率ごとに合計した対価の額」です。

軽減税率の導入以降、消費税は8%と10%の混在しているため、「6.軽減税率の対象品目である旨」については、売手と買手の間で軽減税率適用対象の商品が何なのか分かる形式であれば、適用税率ごとに請求書を分けてそれぞれの請求書に税率を明記する方法でも問題ありません。

なお、インボイス制度の開始後、インボイス登録をした課税事業者の請求書は「適格請求書等保存方式」に以降しましたが、インボイス未登録の免税事業者の請求書は従来のまま「区分記載請求書等保存方式」で作成を行います。

なお、免税事業者の請求書の書き方で最も注意すべきことは、インボイス(適格請求書)と誤解を招く記載をしないことです。インボイスや適格請求書といった文言は使用せず、請求書の発行コードなどを付ける場合もインボイス登録番号と誤解されない方法で記載しましょう。

区分記載請求書の書き方は、以下でより詳しく解説しています。

請求書の消費税の書き方

【請求書の消費税の書き方 ①10%で請求する場合】

従来の区分記載請求書に税額を記載するだけで問題ありません。この際、税別・税込は問いませんので、正しく税率を書くことが重要です。

【請求書の消費税の書き方 ②8%で請求する場合】

留意すべきなのは経過措置期間中にどのように税額を記載するかです。「消費税8%」と記載してしまうと、本来対象となっている軽減税率の品目である「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」のことを指してしまうため不適切です。

そのため、税別で作成する場合は「調整額」などと書いて消費税を記載し、税込で作成する場合は「合計(消費税10%込)」のように書いておき、合計金額を請求しましょう。

免税事業者のため消費税を請求書に書きたくないという方もいらっしゃるでしょう。その場合は、合計金額のみ記載しても構いません。

区分記載請求書は追記が認められているためです。請求書に不備があった場合、受領側が取引の事実に基づいて項目を追記し、保存することができるというものです。

そのため、消費税が書かれていない請求書を受領した企業は、自ら「消費税10%込」と追記することができるのです。

ただし、追記による補正が可能なのは、「軽減対象資産の譲渡等である旨」および「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」のみです。

インボイス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

インボイス制度に対応した機能一覧

免税事業者の業務効率化は「請求管理ロボ」にお任せ!

インボイス制度導入後の業務効率化にお悩みの免税事業者の方は、電子管理で郵送費・切手代・封筒代・紙代・印刷費(インク代)等のコスト削減も可能な、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに1,000社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR