請求書の値引きはどう書く?正しい書き方を分かりやすく解説!

大量購入やクレーム対応などで、製品やサービスの代金を値引きして請求書を発行することがあります。これは違法ではありません。ただし、単純に商品の金額から値引き金額を減算してしまうと消費税の計算で問題が生じる場合があるため、経理では正しく値引き処理を行った請求書の作成が必要不可欠です。

また、会計ソフトを利用する場合においても正しい設定を登録しておかなければ、結局は手作業で値引きし直す手間が発生し、会計ソフトを使用するメリットが半減してしまいます。この記事では、請求書における値引きの正しい書き方を分かりやすく解説しています。

請求書に「値引き」が発生するケース

請求書に値引きを表記するケースにはいくつかの場面が想定できます。以下にその一例をご紹介します。

クレームによる値引き

製品やサービスなどの販売した商品を先方が受領した後、商品の返金や返品を伴わないレベルの不具合が生じていた場合に、値引きで対応を行うことがあります。

しかし、経緯を示さずそのまま減額してしまうと、契約書に記載されている金額と差異が発生してしまいます。契約時の価格と実際の販売価格に差異があることは、経理処理上のミスやトラブルに発展する恐れがあるため、処理には細心の注意を払う必要があります。

大量購入による値引き

取引先が商品をまとめて大量に購入してくれた場合に、通常よりも価格を下げて販売することがあり、これを「売上割戻」と言います。また、売上割戻はそのほかにも「ボリュームディスカウント」「リベート」と呼ばれることがあります。この場合、クレームによる値引きと同じ考え方で、契約時の販売価格を維持し、割戻された金額をマイナスして計算します。

相殺による値引き

取引先への返品などを理由に返金の義務が生じ、さらにその残額が残っている場合には、新たな取引の請求金額の全てまたは一部を相殺し、請求金額から値引きをすることがあります。

例えば、過去の取引で不良品が発生し、返品に伴い500,000円の返金が行われることになったとします。新たな取引で1,000,000円の発注があった際には返金分の500,000円と相殺、請求金額1,000,000円から500,000円を減算して請求することになります。

▶相殺について詳しくは、以下の記事で詳しく解説しています。

納期調整による値引き

納期遅延により、顧客に納期を調整してもらう場合に、お詫びとして値引きを行うことがあります。納期調整は本来は避けるべきですが、やむを得ない場合には速やかに取引先伝えるとともに、誠実な対応を心がけましょう。

端数調整による値引き

細かい金額(端数)を切り捨ててキリのよい金額に値引き調整する場合があります。例えば、37,000,350円の時は、350円分を端数調整して37,000,000円にするといった具合です。

出精値引き

取引先との信頼関係や長期取引への感謝を表すために、見積もりの段階で出精値引きを行う場合があります。出精値引きでは、商品に不備がなくても、仕入れ値を抑えたり人件費を抑えたり、会社の経費を抑えたりといった企業努力によって、商品の販売価格を下げられるのです。

過剰な値引き要求は違法になる可能性も

先程の出精値引きのように、取引先との関係性で値引きが実行されることがありますが、なかには違法となるケースがあります。たとえば、優位的な立場から資金力の強くない下請けの企業に対して、不不当な減額などを要求した場合、下請法違反となる可能性があるでしょう。

また、取引先が下請けの企業ではない場合でも、価格破壊や市場に混乱を来すような値引きを求めれば、不正競争防止法に抵触する可能性もあります。自身の交渉が不当な値引き要求となっていないか、請求書で値引きが発生する際には注意が必要です。

請求書の「値引き」の書き方

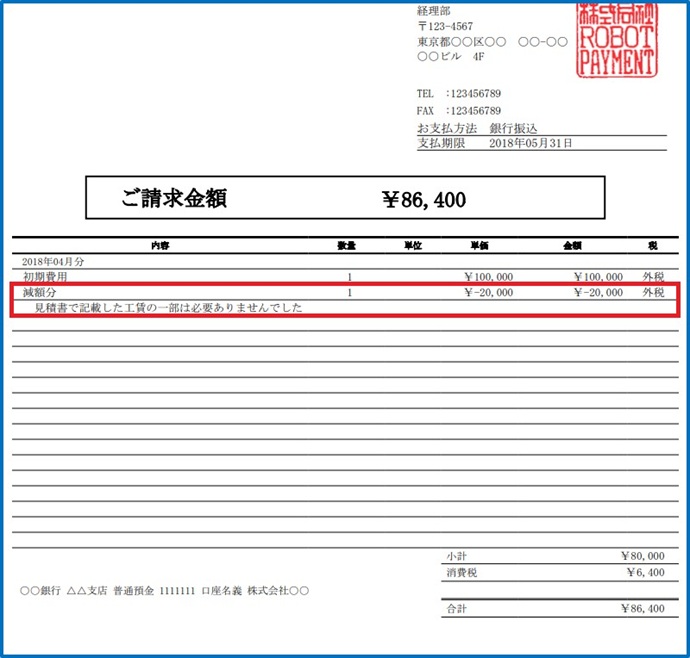

正しい表記方法は取引先との信頼関係や税務処理の健全性につながるため非常に重要なポイントです。ここでは、当社の「請求管理ロボ」で発行される値引きした請求書を例に、正しく値引き処理をした請求書の作成方法をご紹介します。

▼請求管理ロボで発行される値引きした請求書のサンプル

「値引き」項目は分けて書く

値引き項目の表記方法に特別な決まりやルールは存在していません。

しかし、請求管理ロボで発行される値引きした請求書のサンプルの赤枠箇所のように、減額の事実と理由がはっきり伝達できる表記にしておく必要はあります。

項目は、値引き後の金額だけを記載するのではなく、商品の「内容」項目と値引きした「減額分」項目をそれぞれ設けましょう。

まず、値引き前の製品やサービスの「数量×単価」の金額が示されていることが必須です。

次にその下に「減額分」として値引き額を記します。販売価格に対して「減額分」項目を個別に設定することで、見積書の時点での販売価格を表記したまま割引の対応が可能になるのがポイントです。

また「減額分」項目は、値引きの理由もあわせて記載することが望ましいです。

取引上、値引きが実施されることは珍しくありません。「見積書で記載した工賃の一部は必要ありませんでした」「商品不良のため値引き」など、値引きを実施した理由を書面に残すことで、双方の認識のズレをなくし、後々トラブルが発生するリスクを減らすことができます。

「値引き」金額の書き方

手作業やエクセルなどで請求書の値引き金額を示す場合、他の金額との違いを明確にするために「▲(または△)」や「-(マイナス)」を使用します。この金額がマイナスを示すものであることを明確にする意味と、後から改ざんや訂正が出来ないようにする目的があります。

マイナスの意味で用いられる「▲」や「-」は法律などで定められた書式ではありませんが、慣例上一般的な表記方法として認知されています。そのため、独自ルールでマイナス金額を表記する場合、長く関係が続いている取引先であれば認識してもらえますが、初めての取引をする相手には値引きの意図が正しく伝わらないこともあります。

したがって、特に必要性がない場合は「▲」や「-」以外の記号や文字色変更などの独自ルールでの表記は行わず、一般的な商慣習に則った表記に揃えましょう。

また、請求書に請求金額を記載する際に通常行っている表記形式を踏襲して、値引き金額にもカンマを付けて区切ります。カンマで区切ることで、改竄防止と可読性を保つ意味があります。

(例)1万円の値引きの場合

-10,000円 または ▲10,000円

インボイス(適格請求書)の場合には、税率ごとに消費税額を記載する必要があります。そのため、インボイス(適格請求書)における値引きの書き方は、実際の請求金額と値引きした金額を分け、税率ごとにそれぞれの消費税額を表記する形になります。

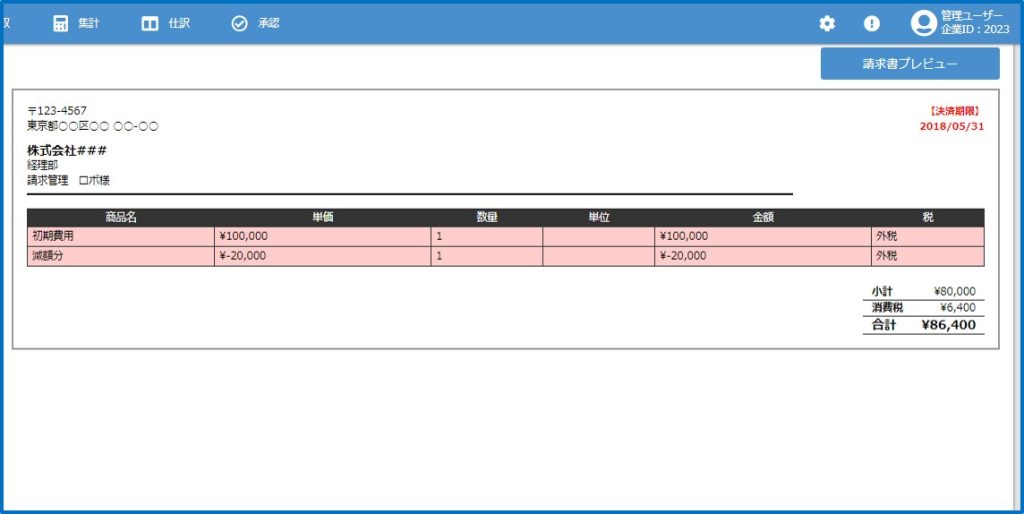

なお、当社の「請求管理ロボ」では、システム上の請求書明細の単価欄で、数値の前に半角で「-(ハイフン マイナス)」を入力して登録すると、簡単に値引きした請求書を発行いただくことができます。

▼請求管理ロボ上での値引きの請求情報の登録画面(上)と反映画面(下)の例

請求書に「値引き」を記載する時の留意点

先方との取引において値引きがどのように扱われたか、認識の行き違いを起こさないためにも正確に金額や経緯が明示されている必要があり、請求書の作成を行う際にはいくつかの留意点があります。

消費税の計算

商品価格の値引きをする際に先に、消費税を計算してから税込みの値引きをする場合と、税抜きの商品価格の値引きをしてから消費税を計算する場合とでは、請求金額に違いが生じます。

消費税を先に計算してしまうと、経理処理にて税抜価格を算出する際に、端数が出て処理が煩雑になる場合があります。消費税を先に計算するより税抜きの価格での値引き額を計算しておくのが一般的です。

例えば、税抜15,200円、税込16,416円(税率8%)の商品価格の下3桁を切り捨てて値引きするとします。税抜金額から値引きすると、200円を差しいて引くと15,000円、これに8%の税率をかけると税込みで16,200円です。一方税込価格から値引きする場合では、税込金額は16,000円とキリのいい数字になりますが、税抜き価格を計算すると14,814.814…と小数点以下の端数が出てしまいます。

消費税を先に計算するより税抜きの価格での値引き額を計算しておいた方が無難でスムーズなのです。

請求書に値引きが発生する場合も「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書の値引き処理にお困りの方は、値引きした請求書の発行がシステム上で完結できる株式会社ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」の導入をぜひご検討ください。

「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR