未払いの請求書に内容証明は有効なの?

請求書を送っても、相手先に支払ってもらえず、支払督促をしてもダメという場合には、内容証明を送るケースがあります。郵便局で形式の決まった書留郵便で公文書として届ける書面になりますが、内容証明とはどのようなものなのでしょうか。

【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説

内容証明とは?

内容証明とは、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰宛に差し出されたのかということを、差出人が作成した謄本(内容文書の写し)によって郵便局が証明してくれる制度です。

通常、「内容証明」といえば「内容証明郵便」を指しますが、厳密には「内容証明」は郵便局が文書の送付事実を証明する行為そのものを指し、「内容証明郵便」は、その行為によって送付される郵便物を指します。

差出人は、作成した内容文書と、その謄本2通を郵便局に提出します。内容文書は受取人に送付され、謄本は差出人と郵便局で1通ずつ保管されます。

この謄本が、内容文書の送付事実を証明する重要な証拠となります。ただし、郵便局が証明するのは内容文書の存在であり、文書の内容が真実かを証明するものではありませんので誤解がないように注意が必要です。

内容証明を差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。すべての郵便局で差し出せるものではないため、わからない場合には最寄りの郵便局等で確認することをお勧めします。

請求書の未払いがある場合の内容証明の使い方

請求書を発行し、支払期日までに相手から入金がない場合、まずはメールや電話などで連絡を取り、支払いの状況を確認します。その際、支払いの遅延理由をヒアリングし、可能な限り円満な解決を目指して、支払い計画の策定を促すなどの対応を行います。

しかし、これらの対応にも関わらず、相手から支払いが見込めない状況が続いている場合には、請求書の未払い事実および督促を行った事実を証明するため、内容証明郵便を送付します。

内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、将来的なトラブルに備える手段として有効です。特に、未払いの請求書があって督促する場合、内容証明を送付することで、相手への心理的な圧力となり、支払いの可能性を高めることができます。

なお、内容証明による請求は「催告」(民法第150条)にあたり、請求書の未払いによる売掛債権の消滅時効が近づいている場合に時効の完成を6ヶ月猶予させることができます。ただし、この時効の成立が猶予されている期間内に訴訟提起などの法的手続きを取らない場合、時効は完成してしまうため、注意が必要です。

請求書の時効、未払い請求書への対応の流れについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

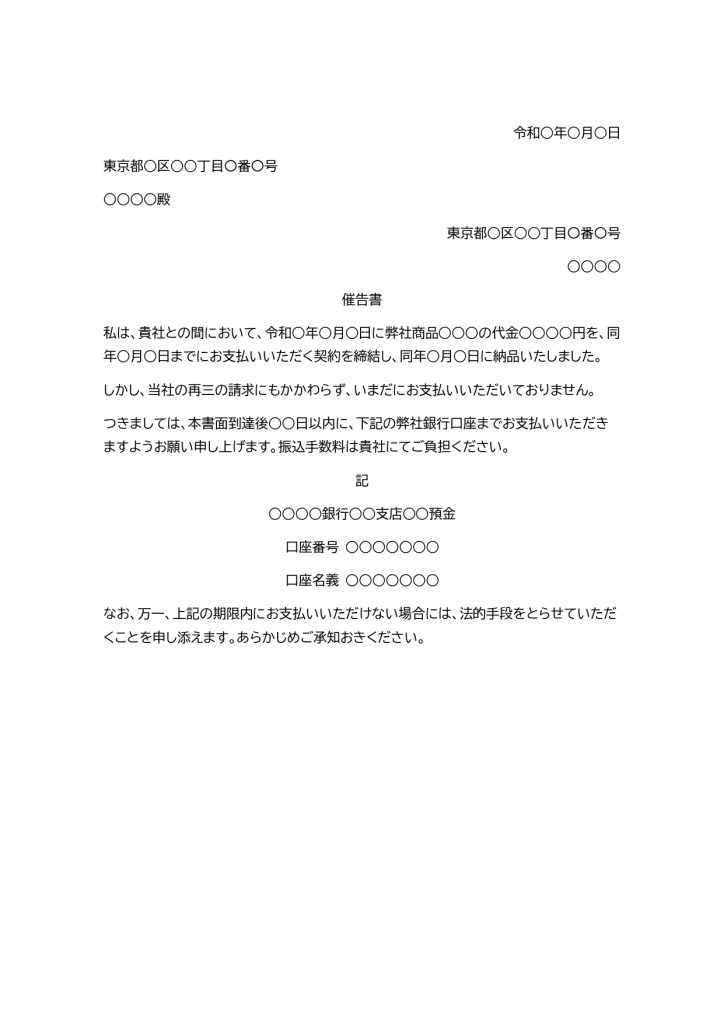

請求書の未払いに対する内容証明の書き方と例文

内容証明では、文書の文字数が1枚あたり最大520文字までという規定になっています。縦書きの場合は「1行20字以内、1枚26行以内」、横書きの場合は「1行20字以内、1枚26行以内」「1行13字以内、1枚40行以内」「1行26字以内、1枚20行以内」のいずれかに準拠してください。規定の字数・行数に収まらない場合は、謄本が複数枚になっても構いませんが、その場合は謄本のつづり目に押印(割印)が必要です。

用紙の種類やサイズに規定はなく、手書きでもパソコン作成でも問題はありません。

請求書の未払いに対する内容証明の書き方としては、「作成年月日」「受取人の住所と氏名」「差出人の住所と氏名」「タイトル」「請求金額」「支払期限」「振込先」「支払われない場合の対処」などを記載します。

タイトルについては、催告書や通知書などとするといいでしょう。

主文には、当初の請求日と商品内容、金額、納品日、支払期日などを明確に記載し、続けて「当社の再三の請求にもかかわらず、いまだにお支払いいただいておりません」と強い口調で記載します。

加えて、「本書面到達後○○日以内に、下記の弊社銀行口座までお支払いいただきますようお願い申し上げます」と期限を決めて記載しつつ、「期限内にお支払いいただけない場合には、法的手段をとらせていただくことを申し添えます」という強い文言を添えることも重要です。

上記を踏まえると、請求書の未払いに対する内容証明の例文としては以下のような書式になります。

なお、郵便局で内容証明を差し出す際には、配達証明をつけることができます。配達証明をつけることで、いつ内容証明が受取人に配達されたのか証拠が残せるため、付けたほうが万全といえます。

また、現在はインターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できる「e内容証明(電子内容証明)」というサービスもあり、郵便局に行く手間や封筒代などのコストを削減することも可能です。

未払いの請求書への対策も「請求管理ロボ」にお任せ!

未払いの請求書がある場合、相手に内容証明を送ることで心理的な圧力をかけることができます。特に弁護士からの内容証明は効果絶大です。

とはいえ、内容証明を送ることで関係悪化になる可能性もあり、今後もビジネスを継続させたい相手の場合、内容証明を送るべきか対応を迷うこともあるでしょう。加えて、ご自身で入金催促作業をすることに抵抗感のあるご担当者様もいらっしゃるはずです。そういった場合には、システム上の未収一覧から未払いの請求書を見つけ出し、クリックするだけで「決済期限通知メール」や「催促メール」を送信できる株式会社ROBOTPAYMENTの「請求管理ロボ」をご検討ください。

請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR