売掛金が回収不能になったら何をすべき?未回収リスクへの対策もまとめてご紹介!

売掛金が回収不能になり、困った経験のある企業のご担当者様は少なくないのではないでしょうか。

この記事では、売掛金が回収不能になったら何をすべきかという具体的な内容に加えて、売掛金の未回収リスクへの対策もまとめてご紹介します。

売掛金が支払われない理由

売掛金が支払われない理由としてはさまざまな要因がありますが、ここでは代表的な4つの理由を解説します。

単純なミス

取引先が単純に支払いを忘れていることもあります。長年取引をしている間柄ならば忘れられることは滅多にありませんが、一度限りの取引であったり、担当者が不慣れであったりすると、稀にこのようなトラブルが発生します。このような単純なミスによる支払いの滞りは、電話やメールなどで催促するだけで解決することが多いでしょう。

資金繰りが困難

売掛金が支払われない理由として最も多いのが、取引先の資金繰りが困難なケースです。例えば、売掛金を回収する時期と、仕入れの際に発生した売掛金の返済時期との間に期間が空くと、キャッシュの蓄えが一時的に足りなくなるので、売掛金を支払えなくなることもあります。

このような短期間で解決する資金繰りの悪化であれば問題ありませんが、頻繁に売掛金が滞納されるようであれば注意しなければなりません。この場合は取引先の経営状況が悪く、倒産の可能性もあるからです。取引先が倒産してしまうと、売掛金はほとんど回収できなくなってしまいます。未回収となってしまうと自社の資金繰りが悪くなり、黒字倒産の危機の直面する恐れもあります。

債権の相殺を考えている

両社が債権を相殺する意思を示すことで、債務は消滅できます。例えば、取引をしている企業の片方が300万円の金銭債権を持ち、もう一方が300万円の売掛債権を持っていた場合、お互いに300万円ずつを相殺して債務を帳消しにすることができます。

相殺を持ちかけられた場合、売掛金の回収こそできませんが、自社の債務も消滅するため悪影響はありません。ただし、現金を得ることはできないので、自社の資金繰りが悪化している時に売掛金を相殺されると、経営難に陥ってしまうこともあります。

請求内容や金額に疑問がある

取引先が請求内容や金額に疑問を感じて、支払いを見合わせていることも考えられます。また、事前に自社から受けていた説明と商品やサービスの内容が異なると取引先が納得しておらず、支払いを留保している可能性もあります。

これらのケースでは、請求金額について丁寧に説明をしたり、商品やサービスに問題があった場合は会社として真摯な対応をしたりする必要があります。ただし、初めから売掛金を支払うつもりがなく、一方的にクレームをつける悪質な業者もあるので、自社に問題があるか慎重に見定めなければなりません。

回収不能になった場合の処理方法

ここまでご紹介したとおり、売掛金が回収不能になるケースはいくつかあり、企業が回収不能の問題に直面することは珍しくありません。万一、回収不能となった場合は、経理上の処理を行わなければなりません。ここでは、回収不能となった場合の3パターンの処理方法についてご紹介します。

貸倒損失とは

売掛金が回収不能となった場合、貸倒損失の処理を行います。貸倒損失とは、売掛金が回収できなくなった際に、その損失額を処理する勘定科目のことです。ただし、どんな場合でも損失として計上できるわけではありません。

貸倒損失として損金に算入することができるのは、法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れの3つのケースに限定されています。以下でそれぞれのケースについて、詳しく解説します。

法律上の消滅に該当する場合

法律上債権が消滅している場合、回収できなかった売掛金は、貸倒損失として損金算入されます。これを、法律上の貸倒れといいます。

債権の消滅が認められるケースはさまざまですが、例えば会社更生法や民事再生法などの規定に基づき、裁判所による認可決定を経て債権が消滅したことを認められます。このケースでは自社が損金経理をするか否かに関わらず、自動的に損金算入されます。つまり、貸倒損失として会計処理をしていなくても、税務署への申告書上で所得を減額することが可能なのです。

回収不能であることが明らかになった場合

債務者の資産状況や支払い能力などから、売掛金の全額が回収不能となることが明白になった場合は、金銭債権の全額を貸し倒れとして損金経理することが可能です。これを、事実上の貸倒れといいます。ただし、担保物がある時は、その担保物を処分した後でないと、貸倒損失として計上することができません。

取引停止後1年以上経過、または弁済がない場合

取引停止から1年以上が経過しても売掛金が支払われておらず、督促をしたにも関わらず弁済がない場合は、「備忘価額(びぼうかがく)」を設定し、損金経理処理によって貸倒損失を計上することができます。これを、形式上の貸倒れといいます。

備忘価額とは、何らかの事由で価値を失った資産などを、1円や10円のようにキリの良い数字で、帳簿などに記載する金額のことです。

売掛金の未回収リスクへの対策

売掛金の回収不能を防ぐには、あらかじめ未回収リスクへの対策を講じておくことも重要です。

ここでは、未回収の発生を未然に防ぐ対策として「与信管理の強化」「迅速な通知」「売掛保証の活用」「ファクタリング」も4点について解説します。

あわせてその対策において、当社のサービスで解決できることもお伝えします。

与信管理の強化

与信管理とは、先に商材を納入して取引先が後日代金をまとめて支払う前提で取引をする際、確実に支払ってくれるかどうかを経営内容や財務状況などを基に、信用度を分析・判断するものです。

特に、過去に焦げ付きはなかったか、貸し倒れはなかったか、資金繰りがショートしないだけの十分な業績をあげているかなどには目を光らせる必要があります。

与信管理の結果によっては、取引を拒んだり取引額の上限を制限したりすることも検討しましょう。

また、与信管理は取引の開始前だけ行うものではありません。2回目以降の取引についても、前回の取引で遅滞なく売掛金の代金が満額支払われたのかといった実績を勘案し、与信管理を強化していくことで未回収のリスクを未然に防ぐことができます。

なお、当社の「請求まるなげロボ」をご利用いただくと、専門的な知識が必要な与信管理に関する煩雑な業務をすべて外部委託することが可能です。取引したい企業情報と取引金額を共有するだけで、面倒な与信管理を当社が代行し、その結果をもとにご契約いただけます。

迅速な通知

請求金額が確定したら、情報を迅速に取引先に通知すること大切です。取引先は支払期日を失念していたり、支払期日を間違っていたりといった場合も考えられます。早めに通知しておくことで取引先の準備も整い、失念や勘違いを未然に防げる可能性があります。一方、請求書を送付するのが遅くなってしまうと支払期日の管理がずさんな会社だと思われ、支払いを遅らせる口実にされてしまうこともあるでしょう。

売掛金を遅れや漏れなく管理するためにも、支払期日や入金状況を適切にチェックできる体制を整えて請求書を迅速に送付することが欠かせません。入金が1日でも遅れていることが発覚したらすぐに連絡を入れましょう。

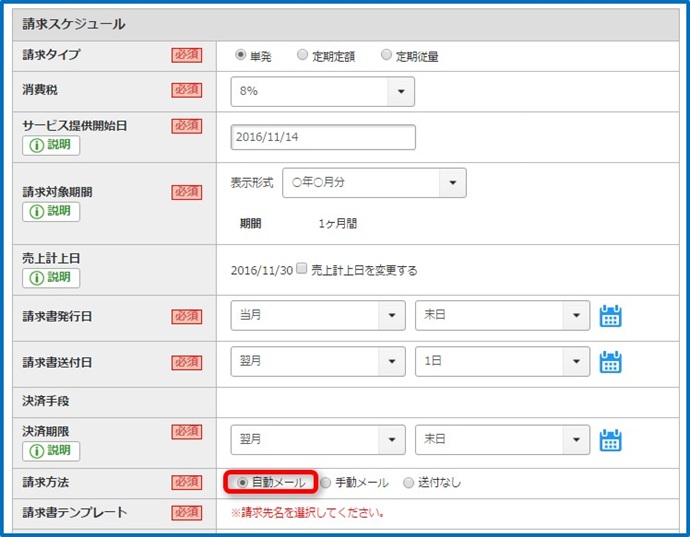

なお、当社の「請求管理ロボ」をご利用いただくと、登録した請求情報に沿って、請求書メールを自動で送付できます。また、送付支払期限が迫っている売掛金がある場合には「決済期限通知メール」をシステムから自動送信可能です。

▼請求管理ロボの請求書自動メール送付設定画面の例

▼請求管理ロボの決済期限通知メールの設定編集画面の例

売掛保証の活用

売掛保証とは、取引先の資金繰りの悪化や倒産など、何らかの理由で支払いが遅延したり回収見込みがなくなったりした場合に、取引先に代わって売掛金を保証してくれるサービスです。

売掛保証を活用することにより、未回収リスク低減の他にも与信管理の工数を削減でき、与信限度額を超える取引でも未回収リスクを心配することなく取引できるのがメリットです。

なお、当社の「請求まるなげロボ」では、審査において適格債権と判断され、かつ与信通過した債権については、入金遅延・貸し倒れが起きた場合にも、売掛金を100%保証しております。

ファクタリング

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権を期日前に現金化する金融サービスです。企業は売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、支払期日を待たずに資金を調達することができます。

なお、当社の「ファクタリングロボ」は、企業が保有する売掛債権を支払期日前に現金化するサービスです。最短5営業日で債権を現金化できるため、キャッシュフローの改善に役立つ画期的な資金調達手段です。担保や保証人が不要なので、銀行融資より手軽に利用できることが特長です。

売掛金の回収不能を防ぐなら「請求まるなげロボ」にお任せ!

日々の請求業務に追われて売掛金が回収不能にならないための適切な与信管理などが実施できていない企業も多いことでしょう。

そこで、すべてまるなげで売掛金の回収不能が防げる、株式会社ROBOT PAYMENTの「請求まるなげロボ」の導入をぜひご検討ください。

導入企業様からは「売掛保証により、売掛金が遅延することなく手元に届くので、ストレスが減った」など、売掛金の未回収リスクを解消できたことへの好評価をいただいております。

与信審査から、請求書の発行や送付、集金、消込、督促を代行することで請求業務というルーチンワークの負担から企業を解放します。

一般的に請求業務にかかるとされる、与信審査の25時間、請求書発行の14.4時間、請求書送付の7.4時間、入金消込の18.8時間、債権管理の10.8時間の計76.4時間をゼロにし、経理業務の効率化とコスト削減を達成できます。

また、システム利用については、与信審査を通過した請求はもちろん、与信審査に落ちた請求についても、同じ1つのプラットフォームで請求管理が行えます。同じフォーマットでの請求書発行や、クレジットカード決済など複数の決済手段も利用可能です(決済のご利用はオプションとなります)。

加えて、入金情報についても、ダッシュボードで取引先の滞納・未収金状況をリアルタイムで確認できます。メール開封履歴・入金履歴など各取引先の状況についても確認ができ、社内での情報共有もスムーズです。

これまで弊社は、決済代行業として20年以上にわたり、事業を行ってまいりました。その実績に基づき、弊社審査において適格債権と判断され、かつ与信通過した債権については、入金遅延・貸し倒れが起きた場合にも、売掛金を100%保証しております。

請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、企業間決済・代金回収のプロである株式会社ROBOT PAYMENTの「請求まるなげロボ」までお気軽にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR