売掛金と売上の関係性とは?管理上の課題や効率化させる方法なども解説

企業は全ての取引を種類ごとに仕訳をして管理する必要があります。仕訳の基準は勘定科目と呼ばれる分類項目に従って決められており、資産、負債、純資産、収益、費用の5つに分類されています。このなかで、会社の収益に直結するのが資産に分類される「売掛金」と、収益に分類される「売上」です。

この2つは掛け売りや掛け取引を行う会社にとって、収入の状況を表すものとして会社運営上重要な役割を果たします。本記事では売上の概要、売上と売掛金の関係性、売掛金・売上金の管理などについて解説します。

売上とは

ここでは売上という言葉の意味を理解するために、売上の回収方法と利益・収益との違いについて解説します。

関連記事:「仕訳の科目「売上」とは?売上計上基準の種類や記帳方法も解説!」

売上の回収方法

取引先に商品やサービスを提供した時は、売上として帳簿に計上されます。計上する時期は、販売業は商品を提供した時点、サービス業はサービスの提供が完了した時点です。そして、売上を計上したら売上代金の回収を行います。回収方法は以下の3種類です。

・商品・サービスの引き渡しと同時に現金や小切手で代金を受け取る方法

・後日請求書を発行して代金を銀行に振り込んでもらうなどして受け取る方法

・事前に売上高となるべきお金を見越して前金や内金、手付けなどの名目で前受け金として受け取る方法

これからも分かるように、商品・サービスの引き渡し時期と代金の受取時期が同じこともあれば異なることもあります。

利益・収益との違い

企業の成長には、売上、利益、収益の3者をバランス良く伸ばすことが欠かせません。これらは混同しがちですが、定義が異なります。

まず、売上と利益の違いについて述べます。例えば原価が900円の商品を1,000円で販売した場合、会社は100円の儲けを得ます。つまり売上は1,000円、利益は100円です。売上は取引を通していくらで売ったのかを指し、利益は取引を通していくら儲けたのかを指すものです。

次に、売上と収益の違いについて述べます。収益はその会社が取引を通じて得た全ての収入を指します。例えば900円の商品を販売し、利息で100円を獲得し、合計で1,000円を獲得した場合、売上は900円、収益は1,000円です。つまり売上は収益の1つに含まれるものとして捉えることができます。

売上と売掛金の関係性

決算書を理解するためには、売上と売掛金の関連性を理解する必要があります。以下に売上と売掛金の違い、それに「売掛金残高が多い」とはどのような状態かを解説します。

売上と売掛金の違い

売上とは、取引先に商品やサービスを提供した見返りとして入ってくるお金を計上するための会計処理を指します。前述の通り、売上を計上するタイミングは業種によって異なりますが、大抵の場合は商品やサービスを提供した時点で計上します。

一方、売掛金とは、企業や個人事業主が商品やサービスを提供し、その対価として将来受け取る権利のことを指します。簡単にいうと、「まだ回収できていないお金」のことです。売上を計上してはいても、代金が支払われていない状態といえます。

継続的に取引を行う会社同士のやりとりにおいて、その都度代金を支払うのは非効率的です。そのため、後でまとめて支払うことを約束して商品の授受を先に済ませる掛け取引を行います。この際に発生するのが「売掛金」というわけです。

「売掛金残高が多い」が意味する状態

ある月の決算を評価する際、その月に計上した売上に対して売掛金残高が占める割合が高いと、不良債権を抱えていると思われる可能性が高くなります。不良債権とは、売上収入として帳簿に記されているもののその代金、すなわち売掛金の回収が難しいと判断された債権を指します。売掛債権というのは未だ入って来ていないお金を徴収する権利であり、債権者から代金が入金された後にようやく利益として計上するのが通常の流れです。

月の売上に対して売掛金の額が見合わないものになっているということは、回収が困難になっている売掛金債権があることになり、そのような売掛金の残高が高いと不良債権があると見なされます。企業が銀行などから融資を受ける際には決算書をチェックされますが、売上に対して売掛金残高が高いと決算書の評価が下がってしまう恐れがあります。

売掛金・売上金の管理について

売掛金や売上金を管理するにあたっては、管理上の課題と効率的な管理方法を検討する必要があります。以下にそれぞれについて解説します。

管理上の課題

掛け取引では、取引の売上を計上した時点で売掛金が発生し、後日取引先からその代金を回収するのが通常の流れです。売上金額と売掛金額が同じなら代金を回収した後の消し込み作業は容易ですが、売掛金を分割して回収するケースもあるため、売上計上と売掛金の回収が煩雑になる可能性があります。

例えば、大規模な開発事業を受託契約した場合などでは、売掛金回収と売上金計上を1対1で管理するのは現実的ではありません。このような場合では売掛金を分割して回収することになり、売掛金と売上金の管理が複雑になります。

売掛金管理の方法は請求管理システムで自動化できる!

前出の通り、売掛金管理の方法は、会社独自のフォーマット、エクセル、インターネット上のテンプレートなどを使用するのが一般的でした。

しかし、近年では当社の「請求管理ロボ」のような請求管理システムで売掛金管理を行う企業が増えています。

従来の一般的な方法では、売掛金管理表を作成して取引先ごとの売掛金データを手入力していくため、どうしても作業時間がかかっていました。

一方、請求管理ロボであれば、お使いのSFA(販売管理システム)と請求管理ロボを連携したり、請求情報をCSVデータで登録したりすることで、案件・顧客・料金情報をもとに売掛金管理をシステム上で簡単に行うことができます。

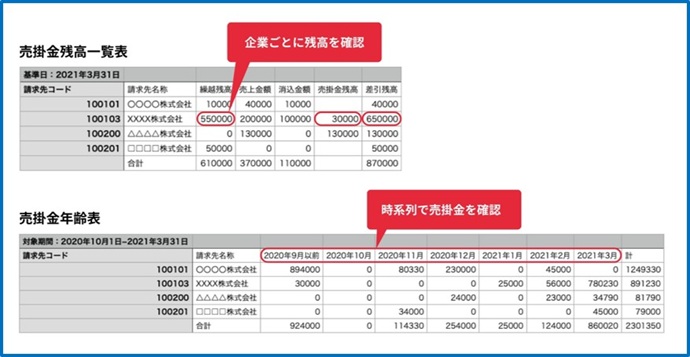

また、請求管理ロボをご利用いただくと、売掛金残高一覧表(請求先ごとの繰越残高や売上金額、消込金額、売掛金残高、差引残高を確認)と売掛金年齢表(指定した期間における請求先ごとの売掛金残高を、月ごとに区分して確認)を出力することが可能です。

▼請求管理ロボで出力できる売掛金残高一覧表と売掛金年齢表の例

人手不足が叫ばれる中、作業の手間や工数を大幅に削減できる請求管理システムが、これからの時代の売掛金管理方法としておすすめです。

売掛金管理の効率化は「請求管理ロボ」にお任せ!

確実かつ効率的な売掛金管理の方法をお探しでしたら、ぜひ「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

導入企業様からは「販売管理システムのデータを手作業で転記する必要がなくなりました!」「取引件数が15倍になった現在も、一定のリソースで請求業務が安定稼働できています」など、売掛金管理が効率化されたことへの好評価をいただいております。

「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR