請求書に住所は必要?書き方や自宅以外への請求について解説

請求書を作成する際、自宅を事務所として使っているような方は、住所を書くことに抵抗があるケースもあるでしょう。

そこで、この記事では請求書に住所は必要なのか、住所の書き方、住所をどうしても書きたくない場合の対処法などについて解説します。

【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説

請求書に住所は必要?

法的には、請求書に住所を書くことは必須ではありません。請求書は誰が債権者・債務者なのか、そして提供した役務の内容とその代金といった、支払いに必要な情報が記載されていれば公的な効力は十分あります。そのため、住所を省略しても問題なく効力は発揮されます。

ただし、ビジネス上のマナーや礼儀として書くのが一般的になっています。

なぜ住所の記載をするのか

請求書になぜ住所の記載をするのか、代表的な理由を以下に2点挙げます。

社会的な信用を得るため

請求書に住所を記載しなくても法的には問題ないと先述しましたが、現実的には住所を含めた個人情報を記載するのが一般的です。住所を記載する理由の1つは、社会的信用を得やすく、安心して取引ができる基となるためです。これと同様の考え方ができるのが名刺です。初対面で名刺を交わした時に個人情報は名前だけ、もしくは名前と屋号だけだった場合、受け取った相手は少々不安を抱くかもしれません。

やはり仕事をしていくうえでは、安心して任せられる相手であることをアピールして信頼関係を築いていかなければなりません。その際、仕事を依頼する相手に関する情報が1つでも多い方が安心感を与えられます。請求書にも同じことが言え、自分の情報を開示することで相手に対して余計な不安を抱かせないことが、ビジネス上のマナーとも言えます。

トラブルを防ぐため

前述したように請求書に住所を記載しないと、相手に不信感を与えてしまう一因になります。実際に契約を結んで見積書を発行したり、請求書を発行したりする際に住所を開示しないでいると、健全な信頼関係を築く障壁となるかもしれません。

実際に対面で会ったことがあり、お互いに素性が分かっているならば、住所を開示していなくても信用性に問題がないこともあるでしょう。しかし、非対面で契約締結から役務提供、代金支払いまで完結するような業務形態では、数少ない情報の中から依頼相手の信用度を推し量ることになり、住所はその判断材料として扱われるものです。

また、契約書や請求書を郵送する際には、住所の記載がないと面倒なことになる場合があります。差出人の住所を書かずに発送した場合、宛先人不明でも差出人に返送することができず、料金不足だと相手先に不足金額の支払いをさせることになります。このようなトラブルを防ぐには、住所を開示するのが唯一の対策なのです。

住所の書き方

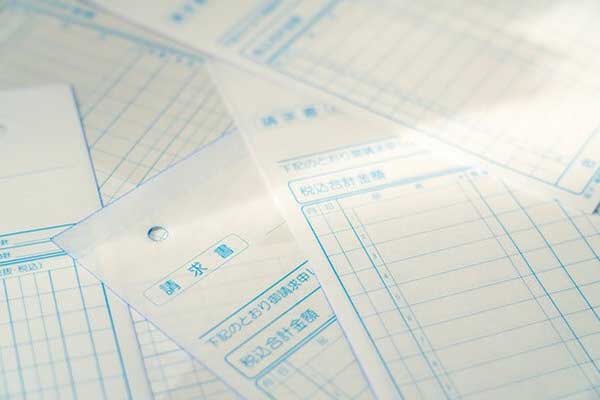

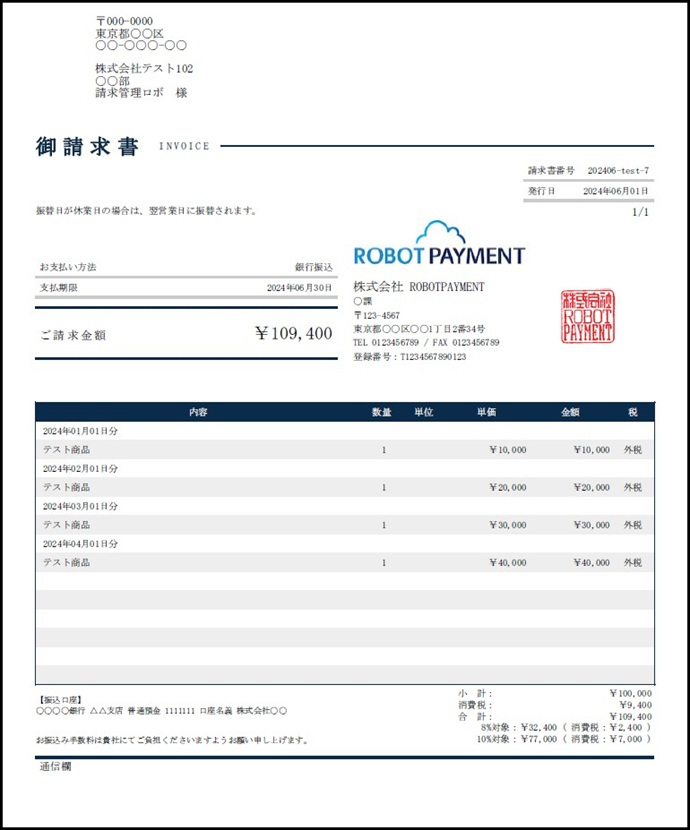

ここでは、請求書での住所の書き方について、当社の「請求管理ロボ」で発行される請求書を例に具体的に解説します。

▼請求管理ロボで発行される請求書のサンプル

必ず右上に記載する

請求書の書き方や書式について特に公的に決まったルールはありませんが、請求書の用紙の右上に名前と住所を記載するのが典型的な書き方です。住所は郵便番号から始まって都道府県、市区町村名を書いていくのが通常です。

連絡先も記載しておいた方が良い

上述のように請求書を作成する際、発行者情報として名前と住所を記載する他に、受け取った側が問い合わせをする際の利便性を考えて、電話番号などの連絡先も記載しておいた方がより良いでしょう。電話番号は携帯電話よりも固定電話の番号を記載した方が信用性という面ではプラスになりますが、個人事業主やフリーランスの場合は携帯電話の番号というケースも多いようです。

また、自宅を事務所にしている場合、外出すると電話が取れないため、携帯電話の番号を記載しておけば連絡がつきやすくなります。

捺印の漏れに注意する

請求書に捺印する必要があるかどうかに関しては意見の分かれるところです。請求書自体は書式が法令で決められたわけではなく、極論を言えば発行しなくても法律的にはまったく問題ありません。したがって、請求に捺印することも法律上は求められていません。

ただし、ビジネス上の慣例的なマナーという観点から見ると、捺印は請求元の会社が作成した書類であることを証明する根拠になります。偽造しようとしても、捺印されていない請求書よりは捺印があった方が偽造の難易度が高くなるので、一定の不正防止の効果はあるでしょう。

コロナ禍以降のリモートワークの広がりによって、捺印を省略した請求書を使う場合も増えているものの、捺印という日本独自のビジネス慣習は根強いものがあります。また、捺印がないと受け付けない企業や官庁は一定数あり、やはり捺印をした方がスムーズにやりとりが進むのが現状です。

捺印する位置は、捺印欄がある場合を除いて発行者の会社名、もしくは住所記載箇所の右側が通例です。偽造防止のために会社名・住所の上から重なるように捺印することもあります。

住所をどうしても書きたくない場合

住所をどうしても書きたくないシチュエーションが発生した場合、どのように対処すべきか以下に解説します。

自宅以外のオフィスを使う

請求書の発行者情報としてシェアオフィスを借りて、シェアオフィスの住所を書くという手があります。シェアオフィスとはその名のとおり、共用スペースを複数の利用者で共有するオフィスです。

シェアオフィスは、自宅を事務所にしている個人事業者やフリーランスからの需要があり、日本各地の都市圏から始まって、最近では地方都市にも展開されるようになりました。基本的な利用方法は、共用スペースになっているビルの1室や1フロアの空間を契約して利用します。大抵の場合、郵便物を受け取れるようにポストが備わっているので、取引先からの書類もシェアオフィスで受け取ることが可能です。

バーチャルオフィスを活用する

上述のシェアオフィスに加えて、バーチャルオフィスを活用するという手もあります。バーチャルオフィスとは住所を貸し出すサービスのことで、請求書や名刺にそこがあたかも自分の事業所の住所であるかのように記載できます。中には郵便物を受け取ったり転送したりしてくれるサービスを提供しているものあり、書留郵便のように受領サインが必要な郵便物でも代わりに受け取ってもらうことが可能です。

請求管理システムで自動化するのもおすすめ

毎月発生する請求書の作成で毎回住所を記載するのが煩わしい場合は、当社の「請求管理ロボ」のような請求管理システムを導入して自動化するのもおすすめです。

請求元差出人編集画面から住所などの差出人情報・印影・会社ロゴを登録いただくことで、請求元情報を自動で請求書に表記することが可能です。

▼請求管理ロボの請求元差出人編集画面の例

請求書に住所を書く負担軽減は「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書作成は、取引先が増えるにしたがって作業負担が大きくなっていきます。特に経理部門の人員が少ないスタートアップ企業などの場合、会社の成長スピードに請求作業が追い付かないことも出てくるでしょう。

そこで、少しでもこうした作業負担を軽減されたい方は、請求書への住所記載を含めたあらゆる請求業務を自動化できるクラウドサービス「請求管理ロボ」をぜひご検討ください。

「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR